[홍윤기의 역사기행 일본속의 한류를 찾아서] <66>백제 성왕의 후손 의연승정이 세운 오카데라

곳곳에 백제인 승덕… 국보·문화재 즐비한 명찰

-

|

| ◇아스카의 명찰인 오카데라의 본전 |

백제인들의 오랜 역사의 터전인 일본 나라의 아스카(飛鳥)라는 아늑한 전원 지대. 이곳의 명찰 오카데라(岡寺)를 둘러싼 풍경은 4월 봄꽃만큼이나 화사했다. 아스카 동쪽 언덕을 등지고 고승 기엔승정(義淵僧正, 출생년 미상∼728, 이하 ‘의연승정’)의 승덕(僧德)이 넘치고 있었다. 지금의 가람 오카데라 지역은 나라현 다카이치군 아스카촌(奈良縣高市郡明日香村大字岡)에 자리하고 있다. 사찰을 일컫는 일본어인 ‘데라’(寺)는 “멀리 백제로부터 배를 타고 오사카 나루터를 거쳐 서기 6세기 말에 아스카에 건너온 백제인 건축가들이 일본 최초의 칠당가람 법흥사(세칭 아스카절, 서기 596년 준공)를 세울 때 붙였던 한국어 ‘절’(뎔)에서 생겨났다”는 게 규슈대 불교사학과 다무라 엔초(田村圓澄) 교수 등 일본 학자들의 공론이다.

의연승정의 조상은 백제 제26대 성왕(523∼554 재위)이다. ‘신찬성씨록’(815 일왕실 편찬 족보)에 나오는 이야기다(‘安勅連’ 出自百濟國魯王也). 이 사찰에서 최근 새로 간행한 연혁서인 ‘오카데라’(岡寺, 1972)에도 “의연승정의 선조인 이치키공(市往公)은 백제국 성왕의 후손이며 도래인 계통의 가문이다. 이 고장 도래인들의 계통에는 백제인 아직기(阿直岐)의 후손인 아치 무라지(安勅連, 무라지라는 ‘連’은 조정(왕실)의 고관 칭호이자 왕이 내려준 성씨에 붙여쓰는 것임, 필자 주)가 살고 있었다. 아직기와 아치 무라지는 혈족으로 보인다. 아치씨(安勅氏)는 아스카 지방의 서부지역 ‘히노쿠마’에 거주했으며 이치키씨(市往氏)는 그 마주보는 쪽인 아스카 지방의 동부지역 ‘히노쿠마’에 거주했다. 그와 같은 사실은 이치키씨가 오카 무라지(岡連)라는 사성(賜姓, 국왕이 내려주는 벼슬아치의 성씨)을 받은 것으로도 추찰된다. 의연승정은 본래부터 오카(岡)에 살던 도래인 가문의 태생이다. 그의 생가는 문화적으로 고위층 가문이었기 때문에 ‘승정’(당시 왕실의 최고위 승려직)과 같은 명승이 그 집안에서 나왔다”(岡寺, 1972). ‘오카데라’(岡寺, 1972)는 ‘승정의연전’(僧正義淵傳)과 ‘용문사의연전’(龍門寺義淵傳) 등 이 사찰에 전해오는 옛 문헌을 바탕으로 ‘의연승정은 성왕의 후손’이라는 사실을 밝혀서 엮어낸 간행물이다. 의연승정은 일본 역사상 두 번째의 승정이다. 최초의 승정은 아스카 법흥사 준공 직후인 702년 왜 왕실로 건너 온 백제 고승 관륵(觀勒)이었다. “백제승 관륵은 624년(스이코 32년) 최초의 승정으로 임명되었다”(‘角川 日本史辭典’, 1976). “그 당시 관륵은 백제로부터 일본 최초로 사용된 달력과 천문 지리서 등 서적을 가지고 왜 왕실로 건너왔다”(扶桑略記).

일본 왕실 편찬 정사(正史)에도 의연승정에 관한 기록은 여러 대목이 있다. 제42대 몬무왕(文武, 697∼707 재위, 669년 11월 29일)이 “의연법사의 학문과 불도를 포상해 벼 1만다발을 하사했다”(‘續日本紀’ 797 왕실 편찬)고 했다. 이어 703년 3월 24일에는 “의연법사를 승정으로 임명했다”(續日本紀)는 것과 뒷날인 제45대 쇼무왕(聖武, 724∼749 재위) 당시(728년 10월 20일)에 “승정 의연법사가 졸했다. 치부성(왕실 관방 부서) 관리를 파견해 장례 의식을 감독하고 호위하게 했다. 또한 조칙을 내려서 비단 100필과 실 200타래, 햇솜 300돈, 삼베 200필을 증여하며 조문했다”(續日本紀)는 왕실 최고의 대접 기록이 나온다. 이와 함께 고승의 극락왕생(서거)을 애도했다고 썼다.

|

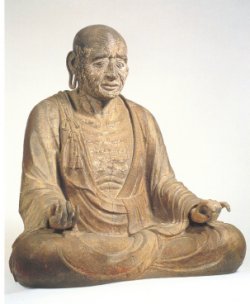

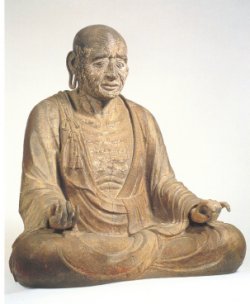

| ◇의연승정의 건칠상(乾漆像) |

의연승정은 백제계 불교 왕도 국가였던 나라시대(710∼784)의 이름 높은 고승이어서 오카데라 사찰의 고대 전기(龍蓋寺傳記)에는 물론이고, ‘승정의연전’(僧正義淵傳)과 ‘용문사의연전’(龍門寺義淵傳), ‘남도고승전’(南都高僧傳), 일본 불교 왕조사인 ‘부상략기’(扶桑略記), ‘원형석서’(元亨釋書), ‘삼국불법전통연기’(三國佛法傳通緣起-中), ‘도다이지요록’(東大寺要錄), ‘금석물어집’(今昔物語集), ‘칠대사연표’(七大寺年表) 등 수많은 고대 불교 문헌과 역사 자료에 발자취가 전해지고 있다. 사찰 승려(寺下 隆)는 “오카데라 가람으로 오는 한국인 참배자가 많아졌다”며 “의연승정은 신분이 백제인 왕족 출신의 고승일 뿐 아니라 일본 고대의 천황가와도 연고가 있다”고 설명했다. ‘의연승정은 백제 성왕의 후손’이라는 역사의 사실은 곧 “백제 제26대 성왕이 백제로부터 일본에 건너가서 백제왕인 동시에 일본 제29대 긴메이 천황을 아울러 겸임했다”(小林惠子 ‘二つの顔の大王’ 文藝春秋社)는 기록과 연결된다. 또한 의연승정이 성왕의 후손인 백제왕족이기 때문에 일본 왕실의 국가 최고위직 승정에 임명될 수 있었다는 것도 살피게 해준다.

오카데라의 오랜 사찰의 전기(龍蓋寺傳記)와 ‘도다이지요록’(권1) 등에는 신비한 의연승정의 탄생 설화가 전해진다. 내용은 이렇다. “옛날 야마토국 다카이치군(高市郡)에 부부가 살고 있었다. 남편은 진수씨(津守氏), 아내는 아도씨(阿刀氏)였는데 오래도록 자식이 없어 항상 관음보살에게 자식을 점지하여줄 것을 기원했다. 어느 날 밤 집 밖에서 아기 울음소리가 나기에 나가보았다. 이때 사립 담장 위에 백첩(흰 천)에 싼 영아가 있고 그윽한 향기가 번져 왔다. 이에 부부는 이 아기야말로 관음보살이 점지하여 주신 것이라며 소중하게 키우게 되었다. 당시 오카궁(岡宮)에 살던 제38대 덴치천황(天智, 661∼671 재위)은 그 소문을 듣고는 그 아기를 몸소 왕궁으로 데려다 자신의 구사카베 왕자(草壁皇子, 662∼689, 본명 日竝知尊)와 함께 나란히 키웠다. 덴치천황에 의해 자라난 아이가 장차 승려가 되었으며 왕궁인 오카궁마저 의연에게 하사하여 왕궁을 절로 삼게 된 것이 오카데라인 용개사(龍蓋寺)다. 의연승정은 학덕을 쌓아 뒷날 왕실의 최고위 승려직인 ‘승정’에까지 올랐다”(‘岡寺’, 1972). 아기 때부터 의연을 키운 덴치왕은 백제가 망한 663년에 27만명의 일본 군사를 백제 백촌강으로 보낸 백제계 왜왕이다. 덴치왕이 소년 시절부터 왕자와 함께 왕궁에서 의연을 키웠다는 것은 의연이 성왕의 후손이기 때문이라는 것도 추찰된다.

|

| ◇‘천인전’이라는 천녀의 무릎 꿇은 모습 |

‘용개사’라는 전설도 유명하다. 용이 하늘로 오르지 못하게 연못 위에다 뚜껑을 덮었다는 뜻의 사찰 명칭인 ‘용개사’는 오카데라의 별칭이며, 여기에도 신비한 전설이 따른다. 즉 의연승정이 하늘의 용신(龍神)을 간청하여 사찰 연못에 모시느라 못 위에는 큰 바위를 덮어 하늘로 오르지 못하도록 막았다는 것이다. 지금의 오카데라 본전 앞 ‘용개지’라는 못이 그런 전설의 터전이기도 하다. 이것은 그 옛날 일종의 여름철 가뭄에 대비한 의연승정의 부처님에게 단비를 청원하던 청우(請雨)의 수도법으로 보아 마땅하다. 오카데라가 일명 용개사라는 문헌의 자취는 ‘정창원문서’(正倉院文書, 751.8.1.)의 ‘조동대사첩’(造東大寺牒)에 보인다. 백제 등 한반도에서 전해진 벼농사와 더불어 성왕의 백제 불교 포교 과정에서 불교적 기우제가 아스카 백제의 불교 터전에 역력하게 이어졌으며, 그 흔적이 오카데라의 ‘용개지’ 못의 자취다. 이 연못 둘레에는 마침 철쭉이 만발해 의연승정의 어진 승덕이 훈향으로 전해오는 느낌이다.

|

| ◇오카데라 본당 광경 |

오카데라에는 국보와 중요문화재들이 많아 고대 백제인의 아스카 고찰의 자취 또한 뚜렷했다. 중요문화재인 본당 건물과 역시 중요문화재로서의 본존불 ‘여의륜관음상’(몸높이 454㎝)과 이 본존불의 몸 안에 모셨던 것을 밖으로 꺼냈다고 하는 태내불(胎內佛) ‘금동여의륜관음상’(국보, 몸 높이 312㎝)은 오히려 본존보다 더욱 이름을 알리게 된 일본 국보이다. “이 금동여의륜관음상은 아스카 시대와 하쿠호 시대 이후 중국 대륙과 조선반도에서 도래한 금동반가사유불상 그 자체이다”(‘岡寺’)는 것이다. 특히 서울 국립중앙박물관의 국보 금동미륵보살반가상과 금동여의륜관음상은 그 제작 형식 등이 서로 매우 유사한 형태를 보이고 있다. 또한 “이 금동여의륜관음상은 주쿠지(中宮寺, 나라현 이카루가의 호류지 경내, 필자 주)의 여의륜관음상(목조)과 함께 가장 오래된 불상이다”(‘岡寺’, 1972)는 점도 주목할 필요가 있다. 필자는 이 두 불상의 제작 형식과 기법을 백제 제27대 위덕왕(554∼598 재위)이 일본의 백제 왕실로 보내준 것으로 추찰해오고 있다.

|

| ◇태내불(胎內佛) ‘금동여의륜관음상’ |

이곳 오카데라 가람에서 또 하나 크게 추앙되는 것은 일본 국보인 ‘의연승정상’이다. 의연승정의 모습을 건칠상(乾漆像)으로 만든 귀중한 이 상의 본체 높이는 909㎝이며 채색된 성스러운 상이다. 진흙으로 골을 만든 다음에 삼베를 감고 그 위에다 진흙 가루를 바른다. 그리고는 다시 숫돌 가루를 섞어 옻칠을 발라서 제작한 소상(塑像)이다. 옻칠 기법이 한반도로부터 일본으로 건너간 사실을 감히 부인하려는 일본 학자는 아직 없다. 오카데라에서 주목되는 또 하나의 문화재는 ‘천인전’(세로 391㎝, 가로 382㎝, 두께 79㎝)이다. 천녀가 무릎 꿇은 모습이 부조되어 있는 벽돌처럼 흙으로 넓적하게 구워서 만든 정방형의 전이다. 여러 가닥의 천의(天衣) 줄기들이 바람에 나부끼는 모습에 이르기까지 이와 거의 빼닮게 조각된 그림은 경주 불국사 에밀레종(성덕대왕신종)에도 보인다. 종에는 연화좌 위에 무릎 꿇은 천녀가 천인전과 똑같은 모습으로 새겨져 있어 눈길을 모으게 한다. 이와 같은 두 천녀상의 공통성에 대해 저명한 사학자 아보시 요시노리(網于善敎) 교수는 “아스카시대에 조선으로부터 불교가 전해져 온 것과 그 유포며 정치적 관계, 불교 미술 등 고고학의 영향은 매우 컸다”(‘飛鳥の遺跡’, 1978)며 한국 고대 불교 문화의 큰 힘을 중시했다.

의연승정은 일본 불교 ‘법상종’(法相宗)의 조상으로 오늘에까지 추앙되고 있다. 그의 문하에서 배출된 고승은 “현방(玄昉)을 비롯하여 행기(行基), 선교(宣敎), 양민(良敏), 행달(行達), 융존(隆尊), 양변(良弁), 도자(道慈) 등 8명이다”(‘三國佛法傳通緣起’). 도쿄대학 사학과 이노우에 미쓰사다(井上光貞) 교수는 이들 중 의연, 도자, 행기, 양변 등은 백제 도래인임(‘王仁の後裔氏族と其の佛敎’ 1945)을 일찍이 지적했다. 백제인 후손 “행기와 양변은 나라땅의 대가람 도다이지(東大寺) 창건(752년)의 성인(聖人)이다”(‘東大寺要錄’)는 것도 아울러 기억해 두자.

한국외국어대 교수 senshyu@naver.com

-

- 기사입력 2008.04.30 (수) 10:04, 최종수정 2008.04.30 (수) 10:00

-

- [ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단 전재 및 재배포 금지]