|

●젊은 남녀 로맨스 만드는 계기

|

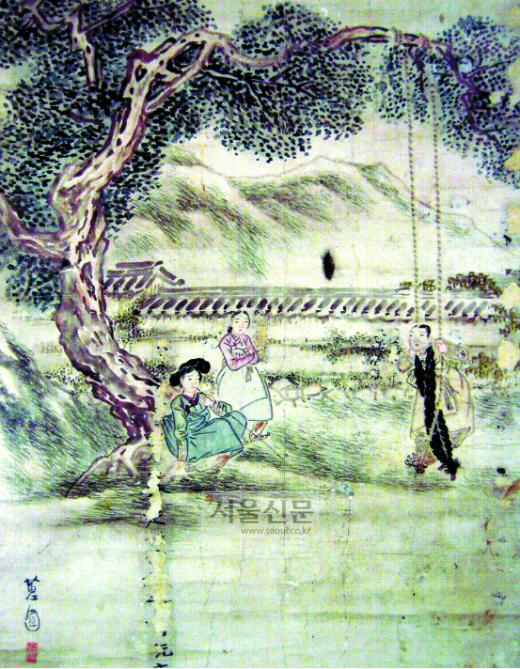

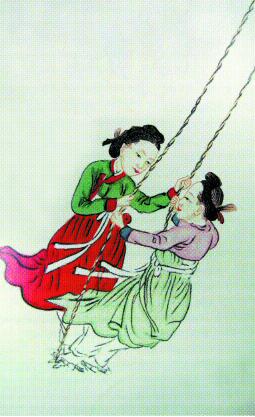

그림(2)는 김준근의 ‘그네뛰기’다. 그림(1)이 이제 막 그네에 올라탄 장면을 그린 것이라면, 김준근의 그림은 발을 굴러 한참 공중으로 올라가고 있는 중이다. 그림 수준이야 신윤복만 못하지만, 그네 뛰는 모습을 훨씬 동적으로 그려냈다는 장점은 있다.

그네야 언제 타도 그만이지만, 여성의 외출을 억제했던 조선후기 사회라면, 역시 그네를 타는 날은 단옷날이다.‘경도잡지’를 보면, 단오면 시정의 여성들이 그네를 많이 뛴다고 전하고 있다. 그런데 그네뛰기는 약간 성적인 뉘앙스가 있다. 곧 단옷날 그네뛰기는 젊은 남성과 여성의 로맨스를 만드는 계기가 되었던 것이다. 저 유명한 춘향전의 한 구절을 보자.

“수화유문(水禾有紋) 초문(草紋) 장옷, 남방사 홑단치마 훨훨 벗어 걸어두고, 자지(紫芝) 영초(英) 수당혜(繡唐鞋)를 썩썩 벗어 던져두고, 백방사(白紡絲) 진솔 속곳 턱 밑에 훨씬 추고, 연숙마(軟熟麻) 추천(韆) 줄을 섬섬옥수 넌짓 들어 양수에 갈라 잡고, 백릉(白綾) 버선 두 발길로 섭적 올라 발구를 제, 세류(細柳) 같은 고은 몸을 단정히 느니는데, 뒷 단장 옥비녀, 은죽절(銀竹節)과 앞치레 볼작시면, 밀화장도(蜜花粧刀), 옥장도며 광원사(廣元紗) 겹저고리 제 색 고름에 태가 난다.”(열녀춘향수절가)

|

|

보다시피 모르는 한자말이 많지만, 그저 비단옷 입고 비단신 신고, 옥비녀 하고, 옥장도 차고 그네에 올랐다고 알아들으면 그만이다. 한 마디 곁들여 보태자면,‘춘향전’이 민족의 고전이네 뭐네 하면서 잔뜩 떠받들지만, 한자 모르면 무슨 뜻인지 알지 못한다는 것이다. 사대주의니 뭐니 하지 말고 짬나면 한자, 한문 좀 배우면 해로울 것은 없을 듯하다. 각설하고, 이제 춘향이 그네를 타는 모습을 보도록 하자.

“향단아, 밀어라.”

한 번 굴러 힘을 주며 두 번 굴러 힘을 주니 발밑에 가는 티끌 바람 좇아 펄펄 앞 뒤 점점 멀러 가니 위에 나뭇잎은 몸을 따라 흐늘흐늘 고고 갈 제, 살펴보니 녹음 속에 홍상(紅裳) 자락이 바람결에 내비치니, 구만장천(九萬長天) 백운간에 번갯불이 쐬이는 듯, 첨지재전홀언후(瞻之在前忽焉後)라, 앞에 어른하는 양은 가벼운 저 제비가 도화(桃花) 일점(一點) 떨어질 제 차려 하고 쫓는 듯, 뒤로 번듯하는 양은 광풍에 놀란 호접(胡蝶) 짝을 잃고 가다가 돌치는 듯, 무산선녀(巫山仙女) 구름 타고 양대상(陽臺上)에 내리는 듯, 나뭇잎도 물어 보고, 꽃도 꺾어 머리에다 실근실근,“이애, 향단아, 그네 바람이 독하기로 정신이 어찔하다. 그넷줄 붙들어라.”

조선시대의 그네를 타는 장면에 관한 묘사로 이보다 더 자세하고 아름다운 것은 없을 터이다. 그네뛰기를 제재로 삼은 한시가 꽤나 있지만 ‘열녀춘향수절가’를 따라갈 것은 없다. 곱게 단장한 미인이 훨훨 하늘로 날아올라갔으니, 이것을 본 이도령 넋이 나갈 수밖에 없다. 넋이 나간 젊은 사내는, 서시(西施), 우미인(虞美人), 왕소군(王昭君), 반첩여(班 ), 조비연(趙飛燕) 등의 역사 속 미인의 이름을 주워섬기면서, 그런 미인이 나타날 수 없으니, 이 미인은 도대체 어떤 미인이냐고 반문한다. 그 다음 이야기는 불문가지다. 사소한 실랑이 끝에 두 청춘남녀는 결혼식 생략하고 그날 밤 한 몸을 이룬다. 그네가 맺어준 사랑이었던 것이다.

●어우동 그네뛰기에 반한 守山守 이기

‘춘향전’의 그네뛰기로 맺어진 사랑은 소설 속의 허구일 뿐인가. 성종 때 최대의 성적 스캔들의 주인공이었던 어우동을 보자. 어우동의 파트너 중 한 사람인 수산수(守山守) 이기(李驥)가 어우동을 만났던 장소 역시 남대문 밖 그네 뛰는 곳이었다. 수산수는 이도령처럼 어우동이 남대문 밖에서 그네뛰기를 하는 것을 보고 홀딱 반했던 것이다(‘성종실록’ 13년 8월 8일조). 그네뛰기가 남녀가 만나는 장소를 제공했던 것은 남성도 그네뛰기를 즐겼기 때문이었다. 김매순의 ‘열양세시기’에 의하면, 단오에는 젊은 남자 여자가 그네뛰기를 하는데, 서울이나 지방이나 다 그렇고 관서 지방이 특히 심하다는 것이다.

하지만 그네가 반드시 사랑을 약속하지는 않는다. 전에 엿장수 그림에서 소개했던 ‘덴동어미 화전가’의 주인공 덴동어미의 인생 파란 역시 그네뛰기와 관련이 있다. 덴동어미는 원래 순흥 읍내 임이방의 딸이었다. 곧 아전 집안 출신이다. 그녀는 열 여섯에 예천 읍내 장이방의 아들과 결혼을 한다. 그 이듬해 덴동어미는 남편과 함께 친정에 온다. 때마침 단오였다. 덴동어미와 신랑은 그네를 뛰러나간다. 그런데 이것이 덴동어미의 비극의 시초였다. 신랑은 삼백 장 높이의 그네를 뛰다가 그넷줄이 끊어지면서 추락하여 절명하고 만다. 아직 ‘신정(新情)이 미흡한데’ 덴동어미는 나이 열 일곱에 남편을 잃고 청상과부가 되고 말았던 것이다. 덴동어미는 뒤에 4번이나 재혼하지만, 역시 남편이 차례차례 죽고 결국 홀로 되고 말았으니, 그 비극의 씨앗은 바로 그네에 있었던 것이다. 그네는 사랑을 만드는가 하면, 사랑을 끊어버리기도 했으니, 정말 이상한 물건이다.

●담장 넘어 세상 만날 자유의 기회

한시에는 그네뛰기를 제재로 한 수많은 작품이 있다. 하지만 그런 것들보다는 서정주의 ‘추천사’ 한 편을 권하고 싶다.“향단(香丹)아, 그넷줄을 밀어라/머언 바다로/배를 내어밀듯이/향단아, 이 다소곳이 흔들리는 수양버들나무와/베갯모에 놓이듯 풀꽃더미로부터/자잘한 나비새끼 꾀꼬리들로부터/아주 내어밀듯이, 향단아, 산호(珊瑚)도 섬도 없는 저 하늘로/나를 밀어 올려 다오/채색(彩色)한 구름같이 나를 밀어 올려다오/이 울렁이는 가슴을 밀어 올려 다오!/서(西)으로 가는 달같이는/나는 아무래도 갈 수가 없다. 바람이 파도를 밀어 올리듯이/ 그렇게 나를 밀어 올려 다오/향단아.”

춘향은 서쪽으로 흘러가는 저 달처럼 산호도 없는 섬도 없는 저 하늘로, 곧 푸르디푸른 바다와 같은, 아무 것도 없는 텅 빈 저 하늘로 아주 떠나 그곳에 빠져버리고 싶다고 한다. 그래, 단오의 그네는 여성이 담장을 넘어 세상을 만날 수 있는 자유의 기회가 아닌가. 풍속화를 보고 원고를 쓰다가 문득 유리창 너머 푸르른 가을 하늘을 보니, 홀연 나 역시 춘향의 생각에 동조해 저 바다 같은 하늘로 빨려 들어가고 싶다. 우리는 너무 갑갑하게 살고 있지 않은가.

강명관 부산대 한문학과 교수